| 曜日 | 受付時間 |

|---|---|

| 月・火・水・金 | 9:30~20:00 |

| 木 | 9:30~11:00(講師の仕事のため) |

| 土 | 9:30~14:00 |

| 日・祝日 | 定休日 |

「食べ過ぎた翌朝の救世主!鍼灸師も頼る漢方『焦三仙』で胃腸をリセットしませんか?

久しぶりの女子会や、お仕事の付き合いでの美味しい食事。「昨日は楽しかった!」と満足して眠りについたはずなのに、翌朝起きてみると……

「なんだか、胃のあたりがまだ重たい気がする」 「朝食を抜かないと、スッキリ動けない」

そんな風に感じることはありませんか?

当院で日々の施術を行っていると、働く女性の患者様からよくこんなお悩みを伺います。

「昔に比べて、美味しいものを食べた後のスッキリ感が戻りにくくなった気がするんです」 「週末のご馳走が、月曜日の朝まで響いてしまって……」

忙しい毎日の中で、食事の時間は大切なリラックスタイム。でも、その後の重だるさが気になって心から楽しめないのは、もったいないですよね。

実は、東洋医学にはそんな時のために古くから伝わる「食べ過ぎリセットの切り札」が存在します。

その名は、『焦三仙(しょうさんせん)』。

まるで仙人のような名前ですが、私たち鍼灸師も、つい食べ過ぎてしまった時にはこっそり頼っている「胃腸のお守り」のような存在なんです。

今回は、そんな頼れる漢方「焦三仙」の秘密と、胃腸が悲鳴を上げた時に押してほしい「特効ツボ」について、プロの視点から分かりやすくご紹介します。

焦三仙(しょうさんせん)とは?消化を助ける「3人のスペシャリスト」

「焦三仙」とは、消化を助ける3つの生薬(山査子・神曲・麦芽)を組み合わせた名称です。

この3つは、それぞれ「得意な消化ターゲット」が違います。まさに「消化専門のチーム」のような働きをしてくれるのです。

- 山査子(さんざし) お肉や揚げ物など、「脂っこい食事」の消化担当。

- 神曲(しんきく) ご飯やお酒など、「穀物・アルコール」の消化担当。

- 麦芽(ばくが) パンや麺類など、「小麦粉製品」の消化担当。

つまり、この3つが揃えば、フルコースを食べても、飲み会でシメのラーメンまで楽しんでしまっても、あらゆる食べ物の消化を強力にサポートしてくれるというわけです。

💡 鍼灸師の豆知識:東洋医学で見る「食べ過ぎ」の正体

専門的な話になりますが、東洋医学では食べ過ぎて消化物が胃腸に停滞している状態を「食滞(しょくたい)」と呼びます。

正式には「食滞胃脘証(しょくたいいかんしょう)」と言い、これが続くと「脾(胃腸)」の機能が低下し、身体に余分な湿気がたまる原因になります。

「平胃散(へいいさん)」との使い分けは?

胃腸薬として有名な漢方に「平胃散」があります(市販薬だとタケダ漢方胃腸薬Kなどがこれに近いです)。

- 平胃散:胃にたまった余分な「湿気」を取り除くのが得意。

- 焦三仙:食べたものそのものの「消化」を助けるのが得意。

「食べ過ぎた直後」なら焦三仙、「胃もたれが数日続いている」なら平胃散、といった使い分けも効果的ですよ。

【実体験】鍼灸師が実際に試してみました

実は先日、私も会食でつい箸が進みすぎてしまい、翌日に胃の重たさを感じていました。 そこで、この「焦三仙」を粉末で服用してみることに。

すると驚いたことに、服用してわずか30分ほどでお腹が「ぐ~っ」と動き出し、自然に空腹感が戻ってきたのです。

やはり消化酵素の力、そして漢方の知恵は侮れませんね。 (※味は結構酸っぱいです!酸味が苦手な方は、オブラートなどに包むと飲みやすいですよ)

※市販品をお探しの方へ エキス剤タイプなら、イスクラ産業の「晶三仙」という商品が有名です。お近くの漢方薬局などで相談してみてください。

根本的な「胃腸疲れ」には鍼灸も効果的です

焦三仙は素晴らしい「レスキュー隊」ですが、もしあなたが、

- 「しょっちゅう胃もたれをする」

- 「少し食べただけでお腹が張る」

- 「食後に眠気やだるさが強く出る」

と感じているなら、それは一時的な食べ過ぎではなく、胃腸の働きそのもの(東洋医学でいう「脾胃」)が弱っているサインかもしれません。

胃腸は、食べたものから身体を動かす「エネルギー(気)」を作り出す工場です。ここが弱ると、全身の倦怠感や、肩こり・腰痛の原因にもなってしまいます。

当院では、胃腸の働きを根本から整える鍼灸治療を得意としています。 消化薬に頼り続けるのではなく、「自分の力で消化できる身体」を取り戻しませんか?

▶ [当院の「消化器系疾患」への治療方針や詳しい解説はこちら]

自宅でできる!胃腸をスッキリさせる「特効ツボ」

焦三仙が手元にない時は、ツボ押しやお灸でのセルフケアもおすすめです。 ここでは、食べ過ぎによる「食滞(しょくたい)」に効く代表的なツボをご紹介します。

- 中脘(ちゅうかん):おへそとみぞおちの真ん中。胃の調子を整える万能ツボ。

- 足三里(あしさんり):膝のお皿の外下、指4本分下。消化を促進し、元気を補います。

- 豊隆(ほうりゅう):すねの外側。体内の余分な水分や汚れ(痰湿)を取り除きます。

💡 さらなる効果を求める方へ ツボ押しだけでなく「お灸」を使うと、温熱効果で胃腸の血流がさらに良くなります。 市販のお灸でかまいませんので、お灸も一度試してみてくださいね。

まとめ:胃腸のSOS、一人で悩まずご相談ください

食べ過ぎによる不調は、放っておくと慢性的な胃炎や体調不良につながることもあります。 「焦三仙」や「ツボ」でセルフケアをしつつ、それでもスッキリしない時は、ぜひプロの手を頼ってください。

一滴庵では、あなたの体質に合わせたオーダーメイドの施術で、美味しく食事ができる身体づくりをサポートします。

「最近、胃腸の調子がずっと悪いかも…」 そう感じたら、まずは一度ご相談ください。

ご相談・ご予約方法

当院は完全予約制となっております。初めての方も、まずは現在の不安な点を含めてお気軽にお問い合わせください。

LINEで予約・相談 ※24時間受付。お名前と現在の症状を添えてお送りください。メッセージは院長が直接拝見し、誠実にお答えいたします。

お電話でのご相談・ご予約 06-6809-2486(受付時間:9:30〜20:00 / 日曜・祝日定休) ※施術中はお電話に出られないことがございます。その際は留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しご連絡いたします。

オンライン予約 ※24時間受付(Airリザーブに飛びます)

院内のご案内

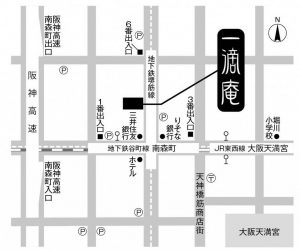

- 所在地: 大阪市北区南森町2丁目1-23 藤原ビル203

- アクセス: 地鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」徒歩1分、JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩3分